DOSSIERS Emna Belhaj Yahia : «L’écriture : le regard de celui ou celle qui ouvre les yeux»

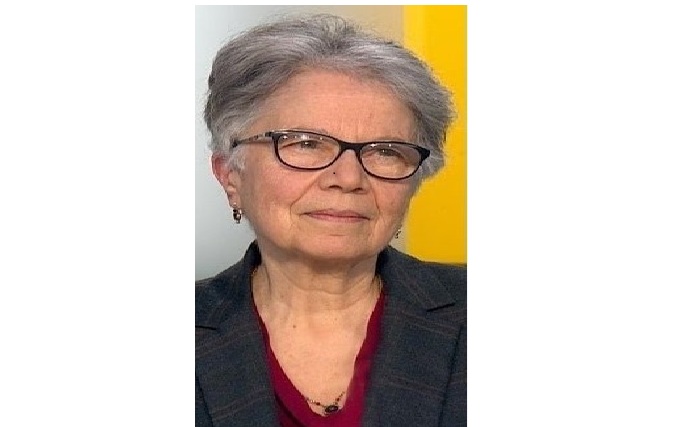

Ecrivaine tunisienne, philosophe, cofondatrice du mouvement féministe tunisien des années 70, Emna Belhaj Yahia nous parle de son écriture « une fenêtre, une autre façon d’habiter le monde ». Son féminisme éclaire justement des zones d’ombre sur la situation des femmes en Tunisie.

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ?

J’ai souvent senti en moi, dans ma jeunesse, une force qui me poussait vers l’écriture. Une sorte de voix qui voulait me faire croire que, si je me mettais à écrire, je changerais le monde. Cette pression mystérieuse est née et s’est intensifiée avec mes lectures, car je constatais que plus je lisais, plus je devenais quelqu’une d’autre. D’où l’idée simple que, puisque les écrits des autres avaient tant d’effets sur moi, il me fallait écrire à mon tour pour avoir un effet sur le monde. C’était le temps de la jeunesse. Les choses ont bien changé depuis. Je n’entends plus de voix folle ni ne sens de force mystérieuse qui me pousse. Mais j’écris quand même, et je publie.

L’écriture est un lieu béni situé entre deux espaces très fréquentés mais qui, souvent, m’incommodent : celui de la parole orale et celui du silence. Ce qui me gêne dans la première, ce sont celles/ceux qui aiment parler, qui n’écoutent pas, qui ne vous laissent pas en placer une ; leur voix de fausset, désagréable à mes oreilles, dissonante et arrogante ; le bavardage envahissant de qui ne réalisera jamais le malaise dans lequel il vous met. Ce qui me heurte dans le second, c’est qu’il est parfois comme une absence, une éclipse de l’humain, une sorte d’indifférence à ce qui se passe, au moment précis où il faut faire acte de présence et montrer qu’on est là. Quant à l’écriture, elle prend place dans un bel entre-deux qui rompt magistralement le silence et qui l’intègre pourtant comme par magie, au point d’en faire un moment essentiel de sa respiration.

L’écriture littéraire est une avancée solitaire, et elle évolue nécessairement. Au début, elle était, pour moi, semblable au regard de celui qui ouvre les yeux sur le dehors, le considère à partir de sa fenêtre, et réagit en écrivant. Le spectacle offert à ma vue, plein de béances, de fractures, d’élans cassés me faisait rebondir, me soufflait les mots du refus et dessinait en miroir une autre façon d’habiter le monde. L’écrit s’attachait in fine à dire un univers dont je racontais les errances, et le texte résonnait comme un écho du dehors. Les personnages, marqués par les éclats du fait social, étaient des éclairages sur les multiples facettes du rapport de l’être humain à la Cité. S’il y a eu évolution, c’est sur ce point là. La part d’ombre s’est agrandie, et je suis allée vers des zones où l’intime, le paradoxal, le compulsif échappent au prisme de la raison et à la simplicité du schéma causal, où l’intériorité a des jeux de cache-cache et des labyrinthes où elle aime à s’engouffrer.

Comment avez-vous rencontré le féminisme ?

La question de la situation des femmes est une de celles sur lesquelles pèsent le plus de tabous et de non dits. Son exploration révèle des zones d’ombre à n’en plus finir, dévoile les ressorts d’existences tues et le fonctionnement des systèmes qui les commandent. Dans le mouvement féministe tunisien de la fin des années 70, au sein duquel j’étais parmi les premières à m’engager, il y a presque un demi-siècle, une énergie collective naissait. Des rêves, des exigences s’exprimaient. Dans ce bouillonnement intellectuel, il y avait à mes yeux quelque chose d’exaltant. Je prenais la parole, débattais, publiais des articles. J’avais trente-deux ans, et c’était un moment où ma pensée se construisait dans la discussion, l’échange et dans le désir d’avancer ensemble pour mieux saisir les dimensions multiples de « la condition féminine ». Nous n’étions, au début, qu’une douzaine de jeunes femmes, enseignantes, chercheuses, journalistes, et nous avions toutes une sensibilité de gauche. L’année d’après, nous étions une cinquantaine. Nous nous réunissions dans l’enceinte d’une Maison de la culture de la Médina de Tunis qui porte le nom de Tahar Haddad, grand réformateur et penseur tunisien du tout début du 20ème siècle, favorable à l’émancipation des femmes. Nous voulions dialoguer, mettre à plat, construire une approche libérée des valeurs et préjugés propres aux sociétés patriarcales, réfléchir sans tutelle politique, à partir de l’examen des comportements, des témoignages, de l’étude du quotidien des femmes et de leur vécu. Le contexte était particulier : celui d’une Tunisie où Bourguiba, dès l’indépendance, avait promulgué une nouvelle législation, le Code du Statut Personnel, accordant aux femmes des droits essentiels que les autres pays musulmans leur refusaient, et qui avaient apporté de grands changements dans le sens de leur libération : abolition de la polygamie, de la répudiation, instauration du divorce judiciaire, du consentement mutuel des époux, d’un âge minimum pour le mariage…

En même temps, le planning familial libérait les femmes des grossesses à répétition, leur ouvrait les portes de la vie publique. Mais notre objectif à nous, plus de vingt ans après la mise en place de cette législation, était de dénoncer la persistance des mentalités patriarcales enfermant les femmes dans un rôle de seconde zone, mentalités que les avancées législatives seules ne pouvaient transformer. Nous avions du pain sur la planche. Dans nos réunions, nous essayions, de façon spontanée, informelle, de faire émerger une conscience partagée, de construire un langage qui va plus loin que les apparences. Le projet de créer une revue pour faire connaître notre voix, nos analyses est ainsi né, s’est réalisé.

Dans les années et les décennies qui ont suivi, le mouvement s’est structuré et a cessé d’être informel. Des associations féministes se sont constituées qui continuent jusqu’à aujourd’hui de militer en faveur des femmes et des libertés démocratiques. Elles ont formulé des revendications précises, organisé des congrès, des sections, appelé à des actions, établi des programmes, des mots d’ordre, le tout évoluant selon les situations et les conjonctures. Avec l’ambiance qui prévaut dans le monde, les risques de régression et le retour d’une religiosité conservatrice, les générations qui ont pris la relève travaillent à présent autant sur la vigilance nécessaire quant à la défense des acquis des Tunisiennes, que sur l’importance des luttes pour l’égalité dans tous les domaines. Une grande mobilisation s’est faite ces dernières années sur l’égalité dans l’héritage, l’amélioration des conditions de travail des femmes laborieuses, la lutte contre le harcèlement au travail, dans la famille, dans la rue, la lutte contre les féminicides, contre les violences faites aux femmes et l’insuffisance de la prise en charge, contre le voilement des petites filles…

Personnellement, mon entrée dans l’écriture littéraire m’a fait prendre un chemin différent, ardu et solitaire : celui où la création d’univers fictionnels plonge dans une quête sans fin de paysages changeants, de sens multiples, d’espaces où l’art et le travail sur les mots participent de façon différente à la libération des esprits et des corps, lorsqu’ils parviennent à mettre le doigt sur des formes d’assujettissement invisibles, qu’on peine à repérer.

Le fait d’écrire en français, alors que votre langue maternelle est l’arabe, a-t-il introduit chez vous une relation particulière à l’écriture, à la langue ?

Peut-être. J’ai commencé à apprendre le français à l’école, à l’âge de cinq ans. Il s’est vite installé en moi, à côté de l’arabe, ma langue maternelle, mais sans prendre sa place ni même la bousculer. C’était comme un voyage qu’on m’offrait, que je poursuis encore et qui, très tôt, m’a donné la soif d’apprendre et la certitude qu’il existe plusieurs mondes et plusieurs façons de les habiter. Cependant, il ne m’a pas fait perdre l’amour des miens, de ma langue maternelle que je continue de parler, de lire et qui structure mon quotidien. En fait, à travers l’enseignement et l’accès aux grands textes de la littérature, le français m’a fourni les instruments essentiels permettant de connaître le fonctionnement de l’univers, des êtres et des choses. Et cela a été déterminant pour moi, à tous les niveaux. Le français n’est donc pas ma langue maternelle, mais il faut rappeler que l’écriture ne relève ni d’une mécanique identitaire, ni de l’hérédité, ni de l’instinct. Elle est l’expression d’un acte libre, fondateur, et n’est guère le prolongement des réflexes, des conditionnements et codes en tous genres qu’on reçoit à la naissance. Les règles de la création ne sont ni tribales ni nationales. En plus, la langue de l’écrivain·e, qu’elle soit l’arabe, le français, l’anglais, le russe ou le chinois, n’est jamais sa langue « maternelle » ou « natale ». C’est une langue singulière qui est la sienne, celle qu’il .elle a inventée pour aller au-delà d’un code langagier préétabli. C’est elle qui fait de lui ou d’elle un·e écrivain·e. Écrire, c’est se sentir étranger·e à la langue commune, même si celle-ci a été donnée à la naissance, car elle écrase l’écrivain·e par tout ce qu’elle charrie d’utilisations antérieures. C’est comme si elle était la langue « des autres », avec laquelle on est obligé·e de se battre. (Derrida a écrit de belles pages sur cette question dans Le monolinguisme de l’autre). Pour qu’elle lui appartienne, il faut qu’elle/il la réinvente, la réorganise, se réapproprie les mots en leur donnant la justesse et la précision souhaitées, en leur collant une signification, une musique, une épaisseur nouvelles. Quelle que soit la langue, c’est donc ce travail, cette aventure, jamais gagnée d’avance, qui préside à la naissance de l’écrivain·e.

Propos recueillis par Edith Payeux 50-50 Magazine

Étiquettes : Culture Livres Méditerranée